はじめに

暑がりワニ

暑がりワニ国産の静電型ヘッドフォンは、STAXだけではない。

70~90年代前半にかけて、国内メーカーでは静電型ヘッドフォンの開発が盛んだったようです。

今回、オーディオテクニカ(Audio-Technica)が 1978~1983年頃 に、34000円で販売した “ATH-8” を入手しましたので、概要、分解清掃の様子、音質インプレッションをまとめます。

概要

見た目

ドライバー部分の径が小さく(80㎜)、非常に軽量かつコンパクトです。ポータブル用のヘッドホンに近い見た目をしています。

非常に簡易的なヘッドパッドが取り付けられており、これが頭頂部に当たる構造となっています。クッション性はほとんどありませんが軽量なので特に装着感に問題はなく、快適です。

(画像は分解清掃を一通り実施した後のモノですので、オリジナルとは異なります)

使い方

スピーカ用のアンプと専用アダプターを使って駆動します。アンプのスピーカー出力をアダプターに入力し、アダプターに内蔵されたトランスで必要な電圧まで昇圧される仕組みです。従って、ヘッドホンの接続端子は独自の4Pinプラグとなっています。

また、このアダプターはSPK出力とヘッドホン出力を切り替えられるスイッチもついています。しかしこのヘッドホンを駆動するにはアンプのボリュームをかなり上げる必要があるため、現代の比較的能率の高いSPKをつないでいる場合、毎回Vol調整が必要となりちょっと面倒です。

動作中の様子はこちら(ちなみに、外部電源等はいりません!!)

BTL接続のアンプを使えば今でいう「バランス駆動」ですね(笑)

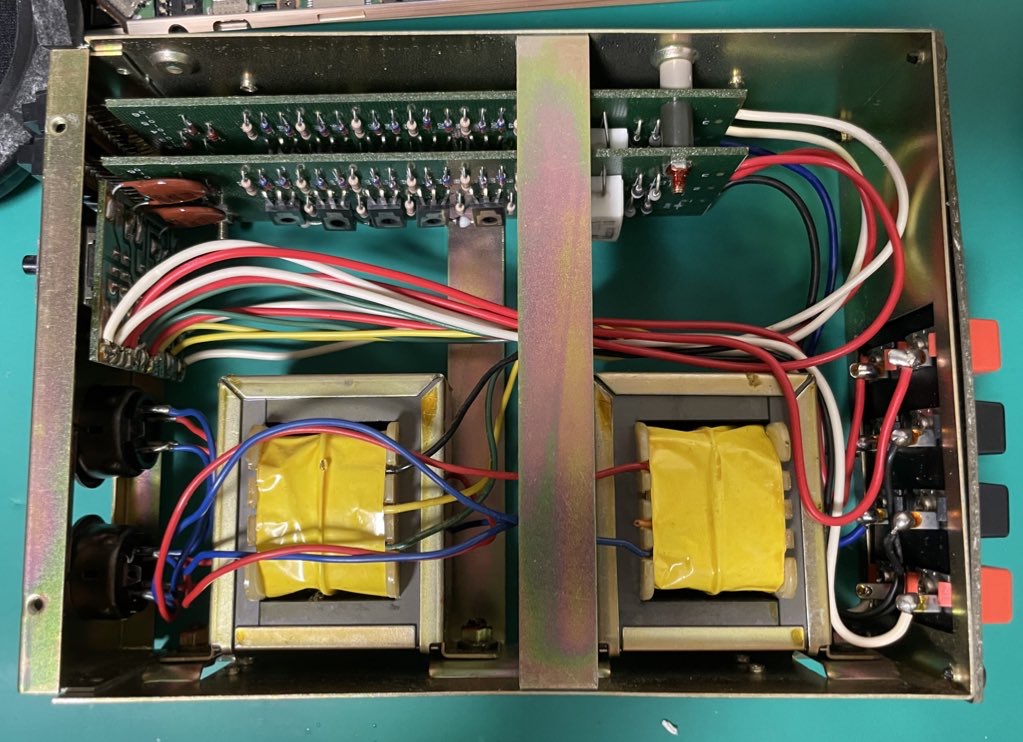

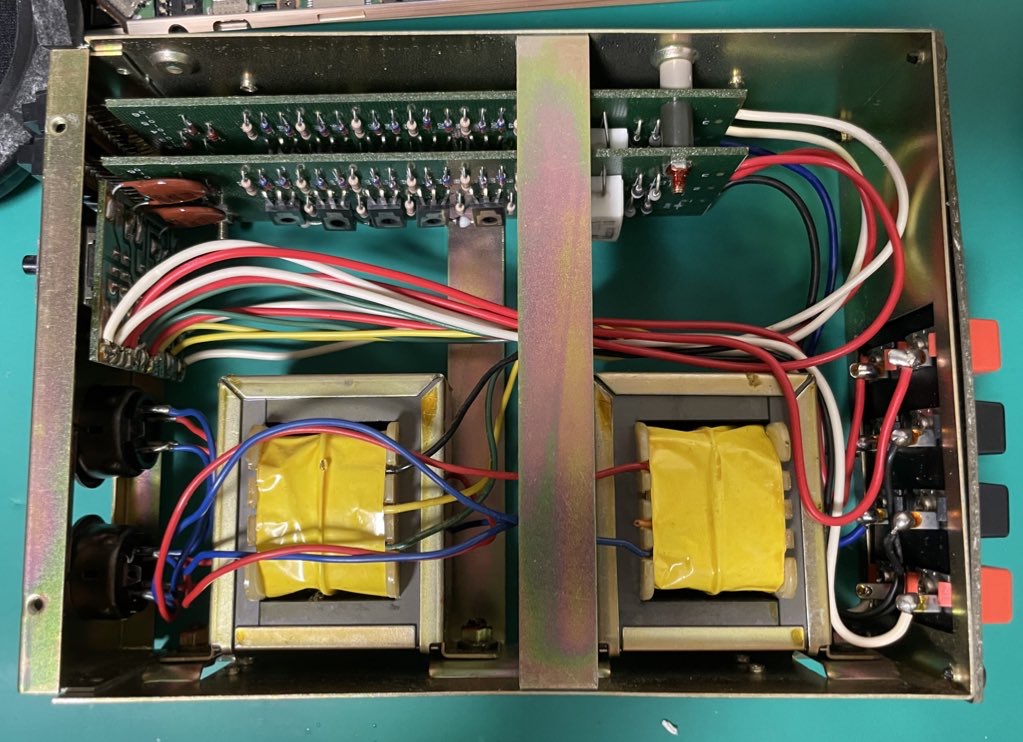

(おまけ)専用アダプターの構造

専用アダプターを分解したものがこちら。トランスが2つ搭載されており、同時に2つのヘッドホンを駆動できます。上部の基板は、入力信号の大きさを表示するためのインジゲーター用です。

分解清掃

イヤーパッドの交換

イヤーパッドは両面テープで張り付いているため、清掃のためはがす必要があります。

イヤーパッドをはがした状態がこちら。

取り外したイヤーパッドは洗ってもう一度接着し使うこともできますが、ペラペラで音に良いとは思えません。したがって、同様の直径を持つイヤーパッドに交換することにしました。

接着には両面テープを使います。接着面がツルツルしていてかつフラットなので、以下のような(普通の)両面テープで全く問題なく接着できます。

ヘッドパッドの交換

述べたように、頭頂部に簡易的なヘッドパッドがあります。これは、1枚のシートがスライダーに挟まれている構造となっています。

このシートは、コーティングされた紙のような素材でできているのですが、経年劣化でボロボロになっていました。水洗いもできないため衛生的にも微妙です。

そこでこのシートを新しく作り直すことにしました。厚みが1~2㎜程度であればどのような素材でもよいですが、今回は「レザーの端切れ材」を使う方法を紹介します。

具体的には、元のシートの形をもとに型紙を作り、これに沿って端切れ材をはさみで切っていきます。(薄いものなら、普通のはさみでOK)。

オリジナルのシート同様に、ねじを通すための穴をあけておきます。以下のようなレザーパンチを使うと、速攻&キレイに穴が開きますのでお勧めです。

最終的には、こんな感じのシートができました。

レザークラフトっぽくてちょっと楽しかった…(笑)

これを、シートを取り外した時と逆の手順で元に戻していきます。

[非推奨] ドライバー部の分解

分解の必要はありませんしおススメしませんが、メッシュ部分まで清掃したい場合はここの分解も必要そうでした。以下ドライバー部の表面にはまっている金属製の網のことを「メッシュ」と呼ぶことにします。

まず、ドライバー本体を取り外します。下図に示す5本のねじを外すとドライバがカパッと外れます。

分解するとこんな感じです。右がドライバ本体です。ビリ防止?なのか音響的なチューニングなのかスポンジが貼られていますので、とらないように注意しましょう。

ここまで分解すると、メッシュを裏側からかぽっととることができます。組み立てはここまでの手順をそのまま逆にたどっていけばよいです。

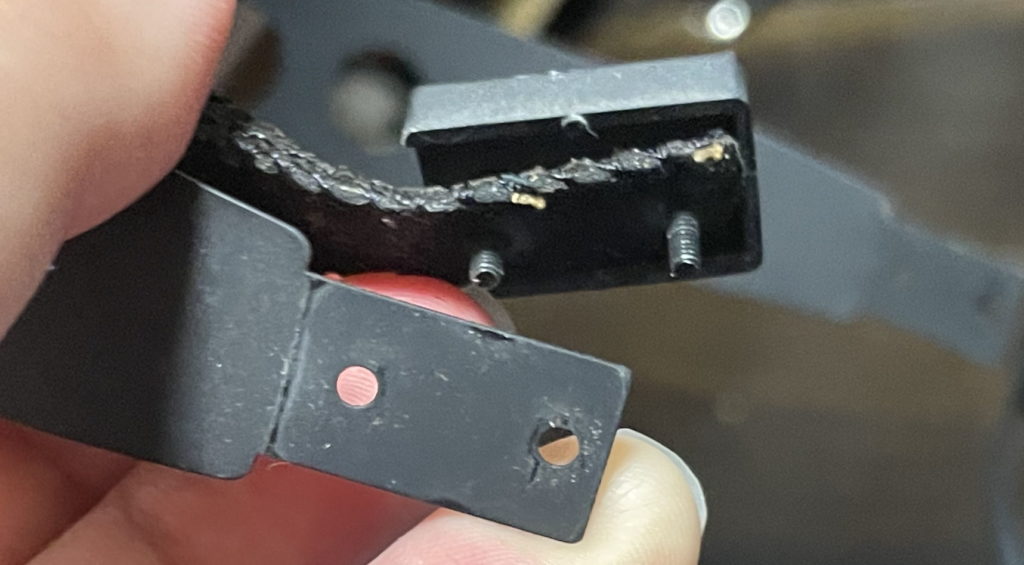

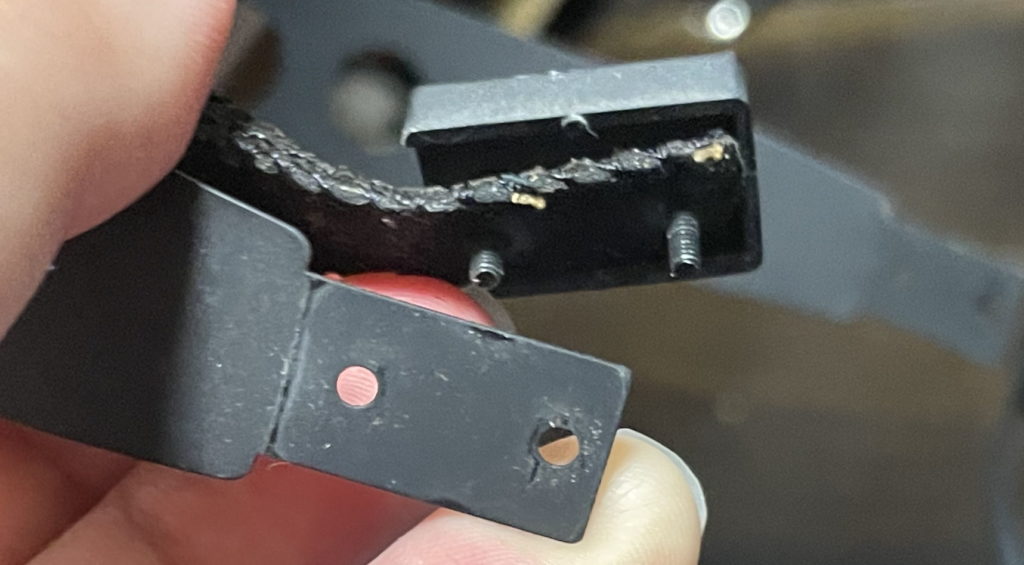

[非推奨] スライダー部分の清掃

スライダー部分も分解して清掃できますが、これは絶対にやらないほうがよいです!!

なぜなら組み立てがめちゃくちゃ大変だからです。

以下、分解してしまった場合の組み立て方法を記録しておきます。

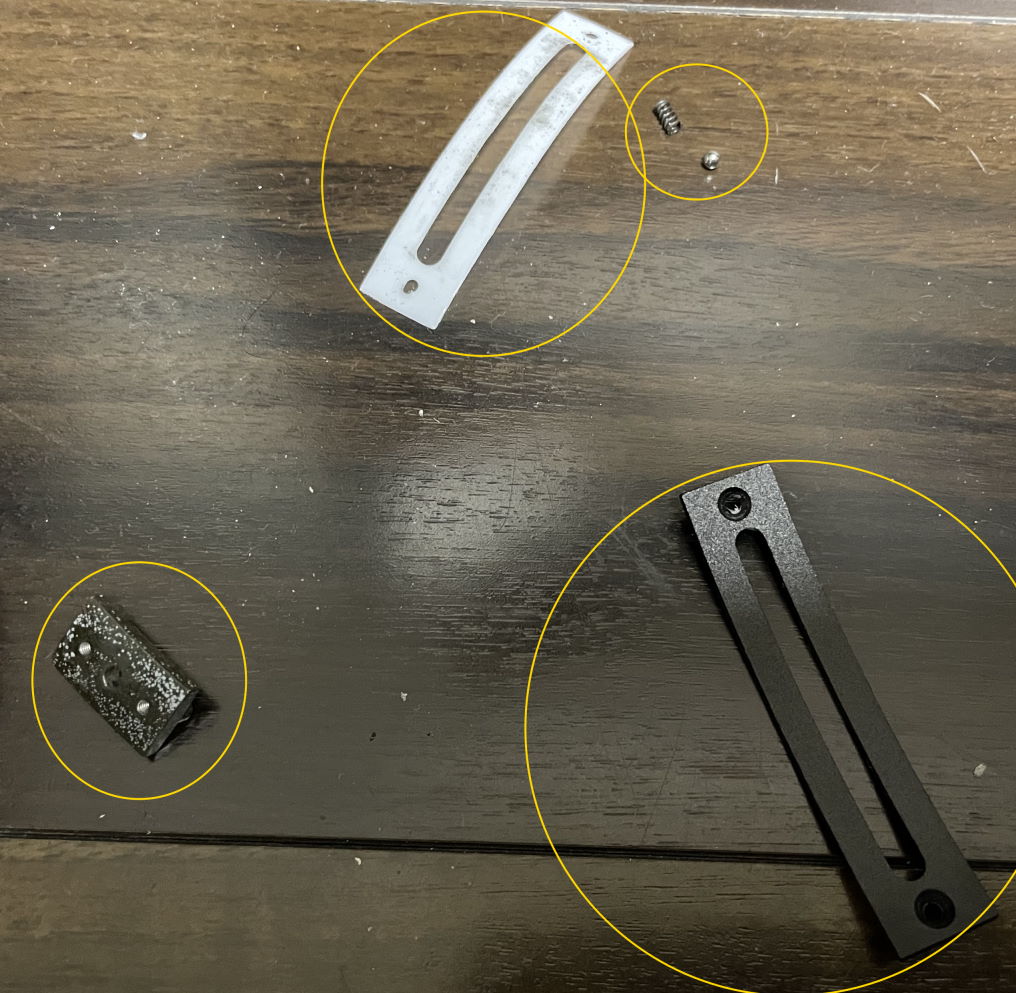

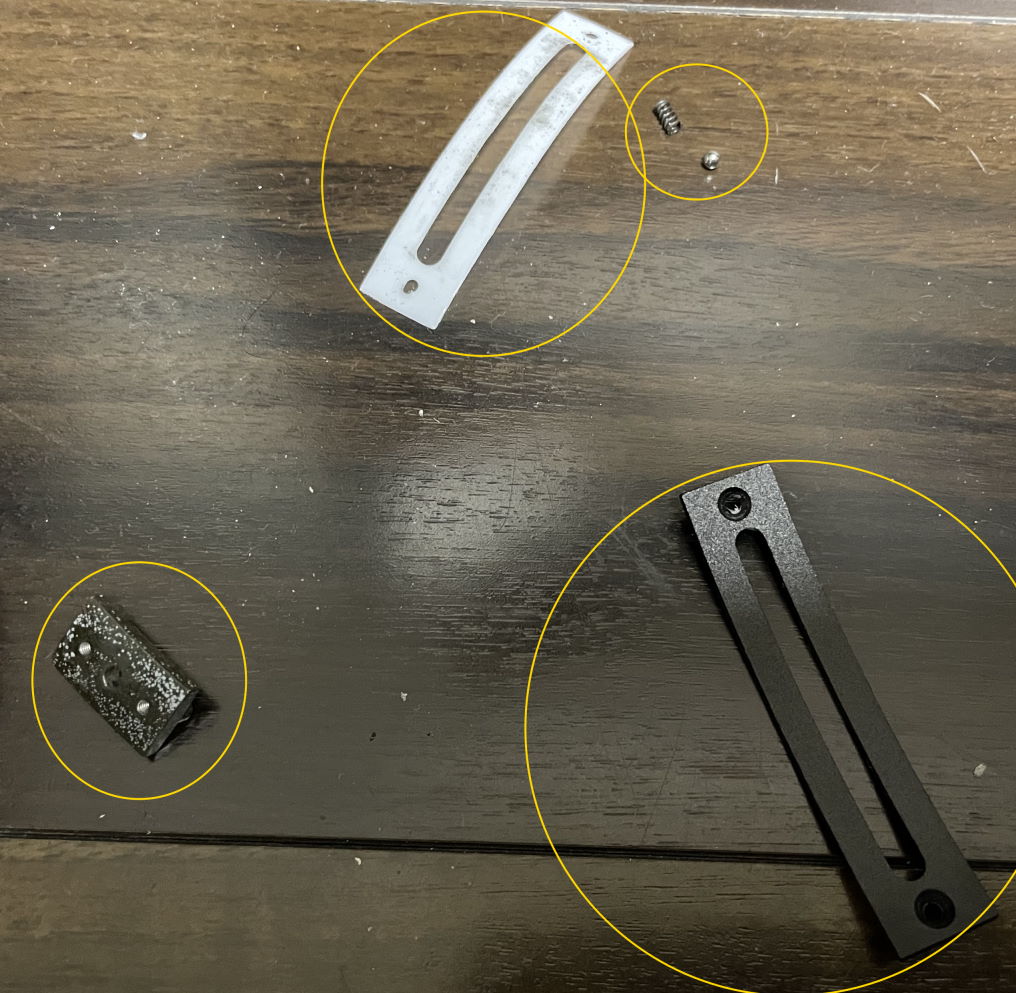

スライダー部分を分解すると、以下の5つのパーツに分かれます。

これらのパーツを、下から以下の順で重なるように並べます。

- 黒くて長いパーツ(上画像の右下、凸側が上)

- 白っぽいパーツ

- 黒くて短いパーツ(上画像の左下)

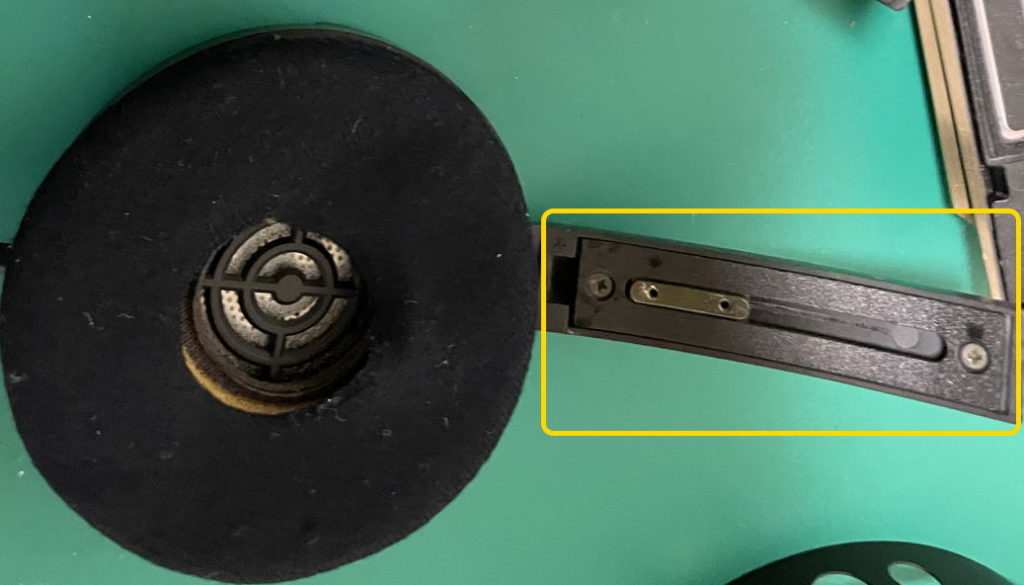

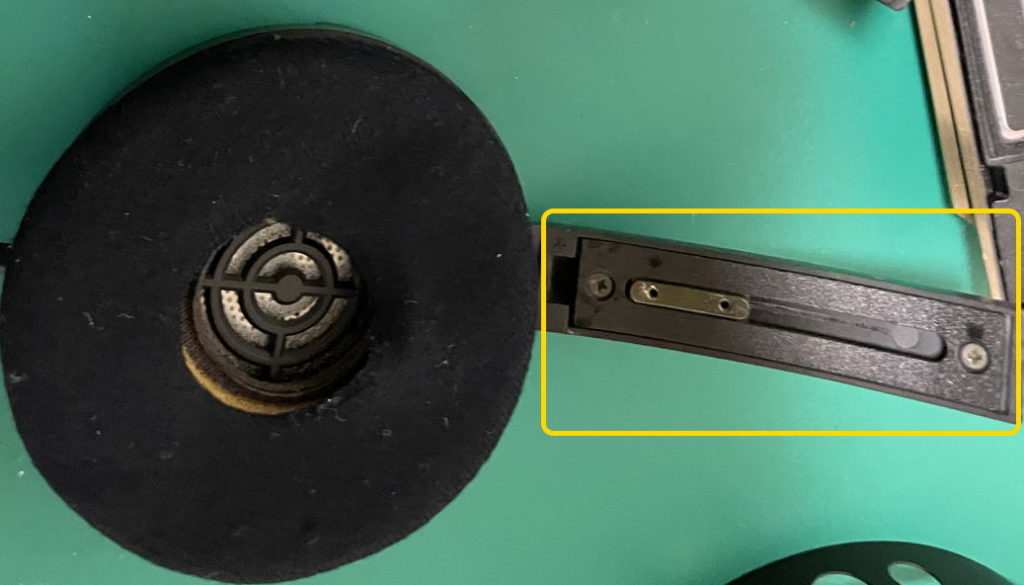

次に、一番上に来る黒くて短いパーツにある3つある穴のうち真ん中にばねをいれ、その上に金属球を配置します。最終的に下の画像のような状態になればよいです。

この塊を、球がこの位置関係を保った状態となるように保持したまま、元あった場所にねじ止めします。(めちゃくちゃムズイ)

つまり、この金属球がコロコロ転がることでスライダーが動く仕組みになっているわけです。

音質インプレッション

一聴して解像度が高いことがわかります。細かい楽器の音がよく聞こえます。

特筆すべきは ”空気の動きを感じるような低音” が非常に心地よいことと、声が自然であることです。これらは、STAX等静電型のヘッドホンで感じる特徴で、ATH-8でも十分そのエッセンスが感じられます。一方で、立体感や空間再現の点では現代の機器に一歩譲り、声が近くから聞こえる印象です。

帯域バランスも比較的フラットに感じますし、総じて、音楽を楽しく聞けるヘッドホンなのではないでしょうか。

他のヘッドホンとの比較

ATH-8と、所有するいくつかのヘッドホンとの音質を比較しました

条件はざっくり以下

- ATH-8は TA-A1ESで駆動

- 比較対象のヘッドホンは Geshelli labs ERISH BALANCED で駆動

- アンプ/ヘッドホンアンプ以外の機材は同一

HD800(バランス接続)との比較

- 解像度はあまり変わらない印象。ただしATH-8で聞き取れた音がHD800で聞き取れなかったり、その逆があったりする。

- 低域の量感はATH-8のほうが多い。(意外にも)ATH-8は低域のレンジ感も健闘している。

- 立体感や空間再現力は、HD800のほうが圧倒的に良い。比較するとATH-8はのっぺりと平面的な音で、実体感のなさやスケール感の小ささを感じる。たとえるならよくできた油絵みたいな感じ(?)

正直優劣をつけることは難しいが、基本性能はやはりHD800に軍配が上がる。しかしATH-8の音のほうが自然でかつ、楽しいと思う。

ATH-AD2000(バランス接続)との比較

- 解像度は、ATH-8のほうが良い。ATH-AD2000で聞こえない音が聞こえる場合が明らかに多かったため。

- 立体感については、ATH-AD2000のほうが明確に良い。一方で、空間再現力は割と拮抗しており、わずかにATH-AD2000のほうが良い程度。

どちらも音楽を楽しむのに適したヘッドホンだと思う。より解像度の高い音を求めるならATH-8、立体感や実体感も欲しいのであればATH-2000。

さいごに

見た目のちゃちさから、スケール感の小さいおもちゃみたいな音がすると思っていましたが、その予想は完全に裏切られました。現代の数万円ぐらいのヘッドホンとも張り合えるのではないでしょうか。

オーディオテクニカの静電型ヘッドホンには、ほかにもATH-7、ATH-70、ATH-80、ATH-9000などがあり、それなりに数もでています。ぜひ入手して、聞いてみてくださいね❣

参考

- ヘッドフォン近代博物館

- ビンテージヘッドフォンを調べると必ずヒットする神様的なサイトです。

- グッドデザイン賞(1978年) に選ばれています。

コメント